Politische Grundbildung

Bild: Friedensdemonstration (wal_172619 auf Pixabay, Pixabay License)

Politische Grundbildung ist bezogen auf reale politische Verhältnisse, die teilweise schwer durchschaubar sind, auf Ungleichheiten oder wirkungslos erfahrenem eigenem politischem Handeln, auf bedrohlich wirkenden Wandel. Damit sind Akteure Betroffene und Protagonisten, die versuchen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. In dieser Dossierfolge finden Sie neben Erörterungen, was politische Grundbildung umfasst, auch eine Sammlung von Materialien für den Kurseinsatz sowie Hinweise zu Informationskompetenz und Nachrichtenangebote in einfacher Sprache. Wissenschaftliche Perspektiven geben abschließend einen vertiefenden Einblick ins Thema.

Quiz zum Dossier Politische Grundbildung

Was ist das?

Der Begriff „Politische Grundbildung" vereint die „Politische Bildung" und die „Grundbildung". Erstgenannte zielt darauf ab, die Voraussetzungen für eine gleichberechtigte, gesellschaftliche und politische Teilhabe zu bilden. Hierzu zählen laut Zeuner die „Entwicklung von Mündigkeit, von Kritik- und Urteilsfähigkeit mit dem Ziel der Emanzipation“ (Zeuner 2017, S. 47). Jedoch sind auch Schriftkundige nicht per se politisch handlungsfähig. Der Erwerb politischen Wissens erfolgt unabhängig von der Schriftsprachkompetenz. Adressaten politischer Grundbildung zu benennen, scheint nicht sinnvoll, da dies oft mit einer Defizitorientierung und Stigmatisierung der Zielgruppen einhergeht und ein inklusiver Ansatz zielführender ist (Zeuner 2017, 42).

Grundbildung zielt u.a. auf den Erwerb von Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten. Die Auseinandersetzung mit politischen Inhalten kann den Erwerb von Schriftsprachkompetenzen anregen. Nicht zuletzt können inklusive Ansätze politischer Grundbildung durch die Betonung der politischen Inhalte Stigmatisierungen verhindern (Zeuner 2017, s. 47-48). Grundbildung richtet sich an Menschen, die bislang aus unterschiedlichen Gründen von politischer Teilhabe ausgeschlossen sind bzw. sich ausgeschlossen fühlen und ihr eigenes politisches Handeln bislang als wirkungslos erfahren.

Quellen:

Zeuner, Ch. (2017): Was ist/was gehört zur politischen Grundbildung? In: Menke, B. & Riekmann, W.: Politische Grundbildung. Wochenschau Verlag.

Materialsammlungen

Politische Bildung in der Grundbildung

Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung hat eine Materialsammlung für die politische Erwachsenenbildungspraxis zusammengestellt. Mit der pädagogischen Handreichung voller didaktischer Hinweise sollen Lehrende in der politischen Erwachsenenbildung dabei unterstützt werden, Angebote der politischen Bildung für Erwachsene in benachteiligten Lebenslagen zu erstellen.

Neben einer Einführung in die Besonderheiten der Zielgruppe und ihre spezifischen Charakteristika werden zahlreiche Methoden und Übungen vorgestellt, zum Beispiel Einstiegsmethoden und Methoden zum Meinungsaustausch.

Grundbildung vom F3_kollektiv

Die Materialien des F3_kollektivs zu Digitalisierung eignen sich ebenso für die politische Grundbildung, da sie das Thema kritisch hinterfragen und globale Prozesse, sowie Nachhaltigkeit mit ansprechen. Die Materialien sind für gering literalisierte Menschen auf der Wortebene (Alpha Level 2) konzipiert. Die Begleitmaterialien für Lehrende sind nicht in einfacher Sprache gehalten. Lebensweltorientierte Themen, interaktive Übungen und weiterführende Informationen bilden gemeinsam eine ansprechende Lernatmosphäre.

Alle Materialien stehen als OER unter freier Lizenz und können für Präsenz- und Online-Workshops genutzt werden.

Hier gelangen Sie zu den Bildungsmaterialien des F3_kollektivs.

Umgang mit Werten und ethischen Grundsätzen

Lernen Sie im EULE Lernbereich auf wb-web, wie Sie konkret mit Werten und ethischen Grundsätzen in digitalen Lernumgebungen umgehen können. Setzen Sie sich mit Ihrer (pädagogischen) Haltung auseinander und lernen mehr über demokratische Werte in digitalen Settings und wie Sie diese in Ihren Kursen nutzen . Der Zugang zum EULE Lernbereich erfordert keine Registrierung. Mit Registrierung wird jedoch Ihr Fortschritt im kostenfreien Lernangebot gespeichert. Hier geht es zum Lernpfad.

Passende Materialien Interaktion

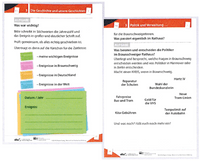

Nachrichten in einfacher Sprache

Sammlung von Nachrichtenformaten in einfacher Sprache

- Tagesschau

Montag bis Freitag gibt es eine Sendung mit den News des Tages. Die Moderator*innen sprechen langsamer, nutzen einfache Sätze ohne Fremdwörter und erklären Begriffe und Hintergründe, die in den üblichen Nachrichtensendungen als bekannt vorausgesetzt werden. Ziel ist, Menschen, die Lese- und Schreibschwierigkeiten haben, sowie Personen mit geringen Deutschkenntnissen mit gut recherchierten, objektiven Informationen zu versorgen. - APOLL-Zeitung

Die APOLL-Zeitung ist eine leicht lesbare Zeitung, welche alle zwei Wochen erscheint. Die APOLL-Zeitung berichtet über aktuelle Themen aus Politik, Sport und Gesellschaft.

Herausgeber*in: Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.

Weitere Informationen - ARD - Angebot in einfacher Sprache

Die ARD bietet im Teletext die wichtigsten Nachrichten in einfacher Sprache an, erklärt in einem Video die Nutzungsweisen für Untertitel, Gebärdensprache und Audiodeskription.

Weitere Informationen - Deutsche Welle: Nachrichten langsam gesprochen

Die Deutsche Welle produziert Nachrichten, die extra langsam gesprochen werden und daher besonders gut verständlich für Deutschlernende sind. Zudem stehen alle Nachrichten auch als Texte zum Nachlesen und als Download zur Verfügung.

Weitere Informationen - MDR – Nachrichten in Leichter Sprache

Das Wichtigste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport.

Aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Herausgeber*in: Mitteldeutscher Rundfunk

Weitere Informationen - nachrichtenleicht

Jeden Freitag werden die wichtigsten Nachrichten der Woche auf der Seite nachrichtenleicht in Einfacher Sprache veröffentlicht.

Herausgeber*in: Deutschlandfunk

Weitere Informationen

Informationskompetenz

Dossierfolge Informationskompetenz

Wir lesen in der Zeitung über Politik, hören Radio, nutzen den Fernseher und befragen natürlich das Internet, um Informationen zu bekommen und uns eine eigene Meinung zu bilden. Aber nicht alle Informationen, die wir finden, sind richtig. Zu den meisten geäußerten Positionen gibt es auch eine Gegenposition und manche belegte Fakten ergeben in einem falschen Zusammenhang keinen Sinn mehr. Hier hilft Informationskompetenz weiter - die Fähigkeit Wissenshunger zu entwickeln, Informationen zu finden, diese zu strukturieren und zu bewerten und letztlich effektiv nutzen zu können. Mit Informationskompetenz können wir uns eigene Meinungen, die auf belegten Fakten beruhen, bilden, uns vor Fake-News schützen und Populismus erkennen. In dieser Dossierfolge haben wir Ihnen Informationen, Unterrichtsmaterialien und vieles mehr zusammengetragen.

Politische Grundbildung in der Wissenschaft

Kompetenzorientierung in der Grundbildung

In ihrem Beitrag für die Zeitschrift "weiter bilden" des DIE beschreibt Ewelina Mania, welche Möglichkeiten die Kompetenzorientierung im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung bieten kann. In der politischen Grundbildung fehle es noch an Konzepten auf Grundbildungsniveau. Als Grundlage ihrer Überlegungen benutzt sie das Kompetenzmodell "Finanzielle Grundbildung" von Mania und Tröster (2015).

Hier gelangen Sie zur Open Access Ausgabe der Zeitschrift weiter bilden im PDF Format.

Konzeptionelle Überlegungen zur politischen Grundbildung

Helmut Bremer greift in seinem Beitrag für die Zeitschrift für Pädagogik Begründungen und konzeptionelle Überlegungen zur politischen Grundbildung auf. Er stellt zunächst klar, dass eine geringe Literalität nicht zwingend mit einem geringen Interesse an politischen Themen einhergeht. Vielmehr fehlt es gering literalisierten Menschen an Formen und Möglichkeiten, am politischen Diskurs teilzunehmen.

Politische Bildung und Demokratiebildung

Cover der Hessischen Blätter für Volksbildung

Die Hessischen Blätter für Volksbildung veröffentlichten frei zugängliche Themenhefte. Das Heft "Politische Bildung - Neue Wege, neue Möglichkeiten" (2025) richtet seinen Blick auf notwendige Entwicklungslinien im Kontext gesellschaftlicher Herausforderungen. Gefragt wird nach Innovationen und Relevanzsetzungen, neu bewerteten Sichtweisen, Zielgruppenansprachen, der Einordnung von politischen Förderprogrammen sowie neuen methodischen Formaten.

Zum Themenschwerpunkt "Demokratiebildung" wurden zwei Hefte publiziert. Heft 1 (2018) "ist einer Vielzahl an Beobachtungen mit problematischer werdenden Zeitdiagnosen geschuldet: Politikverdrossenheit bei gleichzeitiger Radikalisierung, erstarkender Rechtspopulismus, zunehmende Menschenrechtsverletzungen, Stärkung autoritärer Regime, weltweite Kriegssituationen, Zerfall staatlicher Gemeinschaften." Nicht nur die Frage einer stärker historisch und gesellschaftsbezogenen Auseinandersetzung stand im Fokus, sondern die grundsätzlichere Verhältnisbestimmung von Demokratie und Erwachsenenbildung. Während im Heft 1 insbesondere theoretische Reflexionen im Mittelpunkt standen, wenden sich die Beiträge in Heft 2 (2019) explizit der Perspektive der Praxis zu. Es stehen konkrete Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis der Erwachsenenbildung im Fokus.

ALFA Forum - Politische Grundbildung

Wie können Grundbildung und politische Bildung miteinander verbunden werden, fragen Barbara Menke und Anke Frey von ARBEIT UND LEBEN e.V. in diesem Artikel. Sie stellen Ergebnisse aus diversen Befragungen und Untersuchungen zusammen und formulieren Ziele für zukünftige Bildungsarbeit. In diesem Zusammenhang stellen sie zudem das Projekt BasisKomPlus vor, das Menschen über betriebliche Zugänge in der arbeitsorientierten Grundbildung ansprechen und unterstützen soll.

Politische Grundbildung – Theoretische und empirische Annäherungen

Anke Grotlüschen veröffentlichte 2016 in der Zeitschrift für Weiterbildungsforschung (ZfW) einen Beitrag unter dem Titel: "Politische Grundbildung – Theoretische und empirische Annäherungen".

In diesem Artikel stellt sie die Frage, ob eine auf arbeitsorientierte Grundbildung ausgerichtete Forschung und Politik zum einen Felder wie zum Beispiel die politische Grundbildung und zum anderen potenzielle Teilnehmende wie gering gebildete, geringqualifizierte oder gering literalisierte Menschen ausschließt.

Gegenwartsanalysen bieten eine Grundlage für die Betrachtung einer Demokratiekrise. Unter Hinzuziehung weiterer Studien wird die Solidarität unterschiedlicher Gesellschaftsschichten unter Berücksichtigung ihres Bildungsstands beschrieben. Anhand der PIAAC-Studie wird das Verhältnis von Literalität und politischer Wirksamkeit, sozialem Vertrauen und freiwilligem Engagement gezeigt.

Geringe Literalität und politische Grundbildung

Gregor Dutz veröffentlichte 2020 in der Zeitschrift für Weiterbildungsforschung (ZfW) einen Beitrag unter dem Titel: "Geringe Literalität und politische Grundbildung: Die Bedeutung schriftsprachlicher Fähigkeiten für die Selbsteinschätzung politischer Grundkompetenzen".

In diesem Artikel stellt er eine Studie vor, die basierend auf den Ergebnissen der LEO-Studie von 2018 und mit Hilfe einiger Regressionsmodelle die These untersucht, ob gering literalisierte Erwachsene dazu neigen, ihre eigenen politischen Kompetenzen ebenfalls eher gering einzuschätzen.

Fokus Historische Grundbildung

Als integraler Teilbereich der politischen Grundbildung lässt sich auch die historische Grundbildung verstehen. Nach Dvorak et al. (2005, S. 2 ff.) fördert das Erlernen historischer Kompetenzen die Entwicklung eines eigenständigen politischen Bewusstseins. Grundlage dafür ist nicht nur die Vermittlung von Wissen über historische Ereignisse und Entwicklungen, sondern auch deren Verknüpfung mit der Gegenwart sowie das kritische Weiterdenken von alternativen Möglichkeiten. Somit verbindet historische Grundbildung bewusst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ritterhoff (2006, S. 42 ff.) betont, dass historische Grundbildung in der Erwachsenenbildung bislang wenig erforscht ist und sich häufig als Adaptation schulischer schuldidaktischer Konzepte zeigt. Dabei kommt vor allem dem individuellen Erfahrungshorizont der Teilnehmenden eine wichtige Rolle zu, einschließlich emotionaler Bindungen zu historischen Themen.

Konkret umgesetzt wurde historische Grundbildung in jüngerer Vergangenheit zum Beispiel im Rahmen von Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, wo in 20 Unterrichtseinheiten neben historischem Basiswissen zur deutschen Geschichte auch Bezüge zur Gegenwart vermittelt wurden. Dabei wird keine reine Aneinanderreihung von Daten und Fakten gelehrt, sondern historisches Wissen als Brücke verstanden, um das Verständnis der deutschen und europäischen Gegenwart zu fördern (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2017, S. 32). Ebenso wichtig sind lokale Ansätze, wie sie etwa die Volkshochschule Braunschweig verfolgt, die neben der dokumentarischen Aufarbeitung der Stadtgeschichte auch didaktische Materialien und theoretische Grundlagen bereitstellt (Volkshochschule Braunschweig 2019, S. 4 ff.).

Quellen:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017): Curriculum für einen bundesweiten Orientierungskurs. Online verfügbar unter https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstraeger/KonzepteLeitfaeden/curriculum-orientierungskurs-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=7.

Dvorak, Johann; Zeuner, Christine; Franke, Annemarie (2005): Politische Partizipation durch gesellschaftliche Kompetenz: Curriculumentwicklung für die politische Grundbildung. Historische Kompetenz. Hg. v. Europäische Kommission: Generaldirektion Bildung und Kultur (SOCRATES-PROGRAMM PROJEKTE ZUR LÄNDERÜBERGREIFENDEN ZUSAMMENARBEIT).

Ritterhoff, Stephanie (2006): Die Geschichte der Stadt für die Menschen der Stadt. Historische Erwachsenenbildung durch moderne Heimatgeschichte am Beispiel der Stadt Oldenburg.

Volkshochschule Braunschweig (2019): Ansatzpunkte für die historische und politische Grundbildung. am Beispiel Braunschweig.

Politisches und Historisches in der Grundbildung - wo ansetzen?

Ansatzpunkte für die historische und politische Grundbildung

An der Volkshochschule Braunschweig führte das Regionale Grundbildungszentrum von 2017 bis 2018 das Projekt „Spurensuche“ zur Entwicklung von Materialien und beispielhaften Umsetzungen von Konzepten für die historische und politische Grundbildung durch. Die Ergebnisse des Projekts liegen in einer Handreichung mit neun verschiedenen, themenbezogenen Angeboten und zahlreichen Arbeitsblättern sowie didaktischen Hinweisen vor.

Historische Kompetenz – eine Grundkompetenz demokratischer Bürger

Im Mittelpunkt des Projekts „Politische Partizipation durch gesellschaftliche Kompetenz: Curriculumentwicklung für politische Grundbildung“ stand die Entwicklung von Angeboten für die Aneignung von Grundkompetenzen. Über diese sollte "jeder demokratische Bürger verfügen (...), um über gesellschaftliche Zusammenhänge urteilen zu können und aktiv, kritisch gestaltend, allein oder im jeweiligen Lebens- und Arbeitszusammenhang, tätig werden zu können.“ Dazu zählt auch die Historische Kompetenz.

historycast

Der Geschichtslehrerverband Deutschlands (VGD) stellt auf seiner Webseite vielfältige Materialien für den Einsatz in der Lehre zur Verfügung. Zudem verweist er auf weitere Quellen wie z.B. das Angebot des ZDF und des Deutschlandfunks. So finden Lehrende und Interessierte hier Videos und Filme, Lesetipps und Veranstaltungsdokumentationen.

Angebote – Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e.V.

historycast – Der Podcast des VGD bietet Staffeln mit Beiträgen und Unterrichtsmaterialien zu folgenden Themen:

- Staffel 1: Wurzeln und Wege der Demokratie

- Staffel 2: Zauber, Kult, Verschwörungsdenken: (Un-)Vernunft in Demokratie und Geschichte

- Staffel 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus

- Staffel 4: Demokratie und Migration. Wege und Stationen in der deutschen Geschichte

Das Projekt historycast wurde gefördert durch die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte (4. Staffel), das Bundesministerium des Innern und für Heimat (3. Staffel) und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (1. und 2. Staffel)

Netzwerke und Akteure in der Historischen Grundbildung

Das Feld der Akteure im Bereich der Historischen Grundbildung ist heterogen. Die folgende Liste versucht einen Teil davon widerzuspiegeln. Die Liste ist alphabetisch sortiert. In der anhängenden Linkliste finden Sie weitere Institutionen, Netzwerken und Arbeitsgemeinschaften. Ist Ihre Einrichtung nicht dabei oder kennen Sie weitere Akteure und Netzwerke? Dann informieren Sie uns per Mail an info@wb-web.de

Historisch-Politische Bildung | QUA-LiS

QUA-LiS NRW ist eine Einrichtung des Landesinstituts für Schule Nordrhein-Westfalen, die Lehrkräfte bei der historisch-politischen Bildung unterstützt. Das Angebot zielt darauf ab, ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein zu fördern, das Geschichte als kritische Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Gegenwart versteht und politische Urteilskompetenz stärkt. Dafür stellt QUA-LiS NRW praxisorientierte Materialien und methodische Hilfen bereit, die die Verbindung von Geschichte und demokratischem Handeln im Unterricht fördern.

Bundeszentrale für politische Bildung

Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) bietet ein breites Spektrum an Informations- und Bildungsmaterialien, die das Verständnis für historische Zusammenhänge im politischen Kontext fördern. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von politischer Urteilsfähigkeit und historischer Orientierung über verschiedene Zielgruppen hinweg, darunter die Erwachsenenbildung und die breite Öffentlichkeit. Damit trägt die bpb wesentlich dazu bei, Geschichte als Grundlage für demokratisches Handeln zu verstehen und politische Reflexion zu vermitteln.

Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e.V.

Der Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e.V. (VGD) ist der größte Zusammenschluss von Geschichtslehrkräften in Deutschland und setzt sich für die Förderung des Geschichtsunterrichts und der Geschichtsdidaktik ein. Der Verband unterstützt Lehrkräfte durch Fortbildungen, Materialien und Wettbewerbe. Damit fördert der VGD vor allem die praxisnahe historische Bildung im Schulkontext mit dem Ziel, Geschichtsbewusstsein und kritische Urteilsfähigkeit bei jungen Menschen zu stärken.

Agentur für Bildung, Geschichte und Politik e.V

Die Agentur für Bildung, Geschichte und Politik e.V. betreibt seit 2008 das Bildungsportal „Lernen aus der Geschichte“ und fördert historisch-politische Bildung mit Fokus auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Der Verein organisiert Tagungen, erstellt didaktisches Material, führt Bildungsprojekte durch und arbeitet national sowie international mit zahlreichen Partnern zusammen. Die Zielgruppe ist dabei heterogen: Neben der direkten Ansprache der Zielgruppe (Jugendliche und Erwachsene) werden auch Informationen für andere Akteure bereitgestellt.

Die elixier-Suche auf bildungsserver.de bietet eine umfangreiche Sammlung an kostenlosem Unterrichtsmaterial, Arbeitsblättern und Übungen zum Thema Geschichtsunterricht. Diese Materialien sind vielfältig und praxisorientiert, ideal für den Einsatz im schulischen Kontext, um historische Themen anschaulich und lebendig zu vermitteln. Die Liste umfasst verschiedene Themen, Jahrgangsstufen und methodische Zugänge, die Lehrkräfte und Bildungspraktiker gezielt für ihre Unterrichtsplanung nutzen können.

Politische Erwachsenenbildung

Politische Erwachsenenbildung ist keine Überzeugungsarbeit von Lehrenden. Sie verfolgt das Ziel, das Verständnis von Demokratie und Menschenrechten zu fördern. So betont Andreas Voßkuhle, "dass es in der politischen Bildung nicht um die Pflege von Gesinnungen, sondern um die Entwicklung von politischer Urteilskraft geht: Entscheidend ist das Einüben der Unterscheidung von Fakten und Wertungen." (Quelle)

Im Dossier Politische Erwachsenenbildung stellt wb-web in einzelnen Folgen verschiedene Aspekte der Politischen Erwachsenenbildung vor.