Handlungsanleitung

Kontrollierter Dialog

Der kontrollierte Dialog ist ein wechselseitiges Gespräch zwischen zwei Partnern in Anwesenheit eines Beobachters, bei dem nach klar vereinbarten Regeln jeder der beiden Beteiligten sowohl Hörer als auch Sprecher sein kann. Er eignet sich insbesondere, wenn bei sehr umstrittenen Themen die Gesprächsatmosphäre hitzig und unsachlich wird.

Im Zuge des kontrollierten Dialogs wird mit umschreibendem Zuhören das jeweils von einem anderen Sprecher zuvor Gesagte paraphrasiert.

Der kontrollierte Dialog besitzt eine immer wiederkehrende Grundstruktur, die in verschiedenen Formen vorkommt. Sie ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines kontrollierten Dialogs zu lernen,

- einem Partner/einer Partnerin genau zuzuhören und die eigene Wahrnehmung durch die Wiederholung von Gesprächsinhalten zu kontrollieren (umschreibendes Zuhören)

- erst einmal die Gegenargumente korrekt zur Kenntnis zu nehmen, ehe man die eigenen Argumente vorbringt.

Standardform

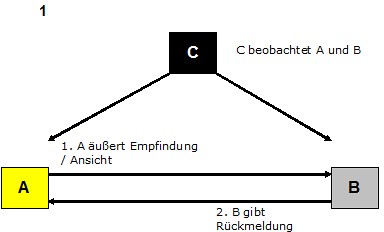

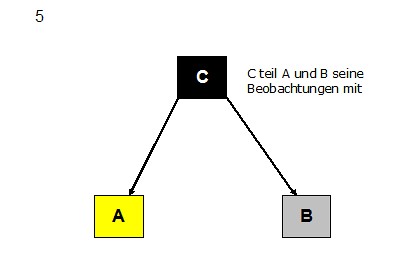

In der nachfolgend ausführlich mit Diagrammen dargestellten Standardform kann der kontrollierte Dialog in verschiedenen Situationen eingesetzt werden.

Der Verlauf des kontrollierten Dialoges in dieser Form umfasst insgesamt mindestens 10 Schritte, wobei die in den Diagrammen dargestellten Schritte zweimal durchlaufen werden müssen.

Zeitdauer:

Bei fünfminütigem Dialog ca. 20 - 30 Minuten

- A äußert eine Empfindung, einen Gedanken, eine These zu einem Sachverhalt oder Problem.

- B wiederholt die Äußerung von A sinngemäß und fragt dann A kurz, ob sie ihn richtig verstanden hat.

C beobachtet das Gespräch und versucht gegebenenfalls durch Rückfragen zu klären, aus welchem Grunde einer der beiden den anderen nicht richtig verstanden hat.

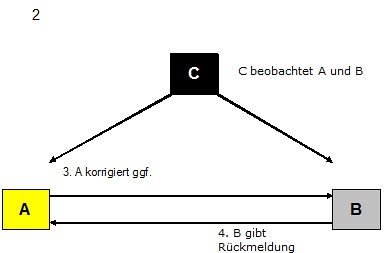

- A bestätigt B entweder, dass er sich richtig verstanden fühlt, oder korrigiert noch einmal die Aussage von B.

- B gibt A, sofern dieser eine Korrektur vorgenommen hat, erneut Rückmeldung. usw.

C beobachtet das Gespräch und versucht gegebenenfalls durch Rückfragen zu klären, aus welchem Grunde einer der beiden den anderen nicht richtig verstanden hat.

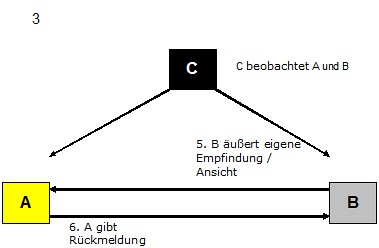

- B äußert nun seinerseits eine Empfindung, einen Gedanken, eine These zu einem Sachverhalt oder Problem.

- A wiederholt die Äußerung von B sinngemäß und fragt dann B kurz, ob sie ihn richtig verstanden hat.

C beobachtet das Gespräch und versucht gegebenenfalls durch Rückfragen zu klären, aus welchem Grunde einer der beiden den anderen nicht richtig verstanden hat.

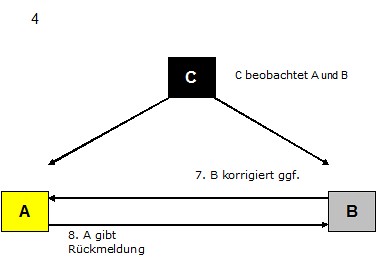

- B bestätigt A entweder, dass er sich richtig verstanden fühlt, oder korrigiert noch einmal die Aussage von A.

- A gibt B, sofern dieser eine Korrektur vorgenommen hat, erneut Rückmeldung. usw.

C beobachtet das Gespräch und versucht gegebenenfalls durch Rückfragen zu klären, aus welchem Grunde einer der beiden den anderen nicht richtig verstanden hat.

- Nach Beendigung des Gesprächs zwischen A und B nimmt C zum Verlauf des Gesprächs Stellung.

- Danach rotieren die Rollen: A und C führen den kontrollierten Dialog, B beobachtet usw.

Ein Beispiel eines kontrollierten Dialogs aus der gruppentherapeutischen Praxis gibt Klaus Antons (Antons, K. (1976). Praxis der Gruppendynamik. Übungen und Techniken. Göttingen, Toronto, Zürich: Verlag für Psychologie, Dr. C. Hogrefe, S. 88), der sein Plädoyer für den kontrollierten Dialog auf einschlägige Erfahrungen mit Sprechern und Zuhörern in einem Gespräch stützt, die verschiedene Probleme haben.

Im Übrigen muss man nun wirklich nicht jede Rückmeldung mit stereotypen Formulierungen wie "Sie meinen ..." usw. äußern. Dafür gibt es natürlich auch andere Äußerungen, z. B.:

- Habe ich Sie richtig verstanden, Sie sagten gerade, dass ...

- Mmh, das ist interessant, Sie sprachen eben davon ...

- Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind Sie der Ansicht ...

- Es geht Ihnen also, wenn ich das so aufgefasst habe, wie Sie beabsichtigen, darum ...

Allerdings muss man bei der Rückmeldung dieser Art beachten, dass das ganze Verhalten kongruent ist. Das bedeutet: Wer bei seiner Äußerung gleichzeitig nonverbal (z. B. durch Mimik oder Gestik, Kopfschütteln etc.) schon signalisiert, dass er die Äußerung seines Partners für baren Unsinn hält, kann die positiven Wirkungen des kontrollierten Dialogs natürlich rasch umkehren.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International License (CC-BY-SA). Autor: Gert Egle/www.teachsam.de

Veröffentlicht auf wb-web am 18.04.2016, letztmalig geprüft am 21.12.2023