Fallbeispiel

Politisches und Historisches in der Grundbildung – Wo ansetzen?

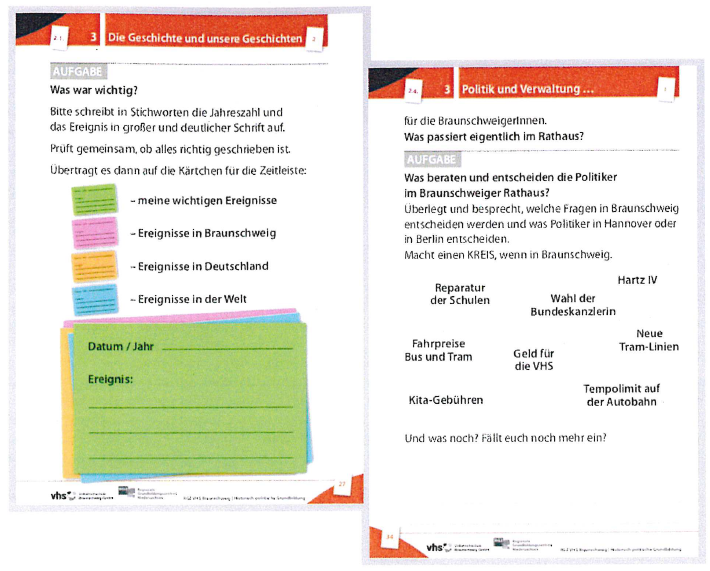

In der 2019 veröffentlichten Broschüre „Ansatzpunkte für die historische und politische Grundbildung am Bespiel Braunschweig“ hat das regionale Grundbildungszentrum (RGZ) an der VHS Braunschweig beispielhafte Konzepte und Materialien veröffentlicht, die (zumeist) im Jahr zuvor in einem Projekt zum Thema mit unterschiedlichen Kooperationspartnern erarbeitet und ausprobiert wurden1. Der nachfolgende Artikel lädt ein zum Ausprobieren, Weiterdenken und zur Debatte…

An der VHS Braunschweig haben wir uns bereits seit Jahren auf verschiedene Art und Weise mit Erfolg um Grundbildungsangebote sowohl im kulturellen als auch historisch-politischen Bereich bemüht. Nicht nur gab es hin und wieder inhaltliche Beschäftigung mit solchen Themen in den klassischen Alphabetisierungskursen, sondern ein explizites Interesse insbesondere an vor Ort erfahrbaren beziehungsweise nachzuspürenden Zusammenhängen wurde immer wieder deutlich. Daraus resultierten kursübergreifende Jahresprojekte zu Themen wie Arbeit und Arbeitsgeschichte vor Ort, Ökologie und nachhaltiges Leben, Braunschweig vor 100 Jahren, Urgeschichte in der Region und ähnlichen2. Stets waren dabei unterschiedlichste Kursaktivitäten verbunden mit Rundgängen, Exkursionen und der Nutzung anderer Lernorte.

Ganz offensichtlich wurde dabei, dass auch unsere sogenannten bildungsfernen und lernungewohnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei angemessenen Arbeitsformen und wenn ausreichend Material in Einfacher Sprache zur Verfügung stand, durchaus mit Interesse an solchen Themen arbeiteten und es als persönlichen Gewinn betrachteten, sich auch einmal auf ihre Art und Weise selbstbewusst mit scheinbar nur bildungsbürgerlichen Dingen zu beschäftigen. Von großer Bedeutung waren dabei die konkreten lokalen beziehungsweise auch persönlichen Bezüge, die Ausgangs- und Verknüpfungspunkte für erfolgversprechendes Lernen waren.

In enger Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kooperationspartnern haben wir dann im Verlauf eines Jahres mit verschiedenen Lernendengruppen eine Reihe von Aktivitäten zu historisch-politischen Themen durchgeführt.

Die dabei behandelten Themen folgten keiner vorab festgelegten Systematik, sondern resultierten aus in den Lerngruppen festgestellten Interessen und Wünschen der Teilnehmenden, im Jahr 2018 aktuellen Schwerpunkten der Kooperationspartner sowie aus Themenbereichen, die schon einmal in den Grundbildungskursen der VHS Thema geworden waren.

Arbeitsblätter aus der Broschüre „Ansatzpunkte für die historische und politische Grundbildung am Bespiel Braunschweig“: Die Broschüre kann kostenfrei als PDF heruntergeladen werden unter http://www.rgz-nds.de/images/demo/pdf/BRO_grundbild-hispol_www.pdf.

Kein ganz neues Thema

Seit es Alphabetisierungskurse in Deutschland gibt, sind auch historische und politische Themen und Inhalte immer mal wieder in unterschiedlichem Maße und in verschiedener Gestalt behandelt worden. Alltagsthemen, das heißt Ausgehen von den konkreten Lebensumständen, Interessen und Bedürfnissen der Teilnehmenden in den Kursen war von Beginn an in der damaligen Bundesrepublik konstituierender Bestandteil der Arbeit. Dabei gab es wie gesagt eine Vielzahl sozialer Themen sowie politisch jeweils aktuelle Themen, die Unterrichtsgegenstand werden konnten – je nach Zusammensetzung und Interessen der Teilnehmenden. Heute, wo eine ganze Reihe von Materialien in Einfacher und oder Leichter Sprache vorliegen, sind politische Themen regelmäßiger oder zu besonderen Anlässen (zum Beispiel Wahlen) schwerpunktartiger Bestandteil vieler Grundbildungskurse3.

Was also seit 40 Jahren in Ansätzen durchaus bereits vorhanden war, findet sich heute in unterschiedlicher Formulierung explizit bei den verschiedenen Akteuren, so in Grundsatzpapier und Arbeitsprogramm der Dekade oder zum Beispiel im Positionspapier des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Es scheint also weitgehend Einigkeit zu herrschen, dass da was geschehen sollte, konkrete Beispiele einer tatsächlichen engen und didaktisch-methodisch begründeten Verzahnung der Kernkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen mit kulturellen und historisch-politischen Themenfeldern sind allerdings nach wie vor selten.

Hier und da wurden immer wieder mal kleine Exkursionen, Stadtrundgänge, Museumsbesuche und ähnliches in die Kurspraxis eingebaut, die allerdings einen hohen Aufwand an Vor- und Nachbereitung erforderten, um für die Lernprozesse der Teilnehmenden wirklich nutzbringend sein zu können. Dabei sind bis heute bis auf wenige Ausnahmen auch die zuständigen Institutionen zwar sehr an einer Zusammenarbeit interessiert, um sich auch diese neuen Zielgruppen erschließen zu können – museumspädagogisches Material oder Führungs- und Veranstaltungsformate existieren aber (fast) immer nur für Schulklassen und sind nur sehr bedingt verwendbar für die Arbeit mit erwachsenen Lernerinnen und Lernern.

Neben dieser vorhandenen Praxis sind insbesondere in den vergangenen Jahren durch politische Entwicklungen dazu mehr und veränderte Erwartungen an die Grundbildung herangetragen worden, da sie immerhin ansatzweise das soziale Milieu erreicht, das mehr in den öffentlichen Fokus geraten ist: Politisch wie bildungspolitisch besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Tendenzen wie sinkenden Wahlbeteiligungen und zunehmendem Desinteresse an politischen Themen, dem Auseinanderdriften von Arm und Reich mitsamt den Folgen von Bildungsarmut und Exklusion, der Zunahme von demokratiefeindlichen, rassistischen und rechtspopulistischen Einstellungen sowie der allerorten feststellbar sinkenden Kenntnis historischer Zusammenhänge entgegengewirkt werden muss.

Aus zwei Richtungen gesehen

Politische Grundbildung wird dabei heute in der Fachöffentlichkeit in zweierlei Hinsicht entwickelt und gebraucht: Zum einen gedacht von der langjährigen Praxis der Alphabetisierung und Grundbildung als ein weiteres unverzichtbares Feld, das nebst anderen zu beackern ist. Zum anderen aber von der politischen Bildung her gesehen, deren Akteure schmerzhaft feststellen, dass sie bestimmte sozio-kulturelle Milieus eben kaum noch erreichen, dass aber für eine weitere demokratische Entwicklung der Gesellschaft eine Einbeziehung möglichst vieler Menschen unverzichtbar ist. Politische Grundbildung in diesem Sinne orientiert sich an Bildung in Richtung Partizipations- und Emanzipationsmöglichkeiten und den dafür notwendigen Kompetenzen (vgl. zum Beispiel Menke/Riekmann 2017).

Was (nicht nur) in unserem Projekt entwickelt und ausprobiert wurde, bewegt sich oft in der Schnittmenge dieser beiden Perspektiven.

Zugänge schaffen!

Uns erscheinen besonders Ansätze sinnvoll, wo statt oder zumindest neben der Beschäftigung mit dem politischen System in Einfacher Sprache vor allem konkrete Begegnungen und andere Lernorte einbezogen werden, um aktuelle Themen motivierend und anregend bearbeiten zu können. Im besten Fall eröffnen sich so Möglichkeiten, selbst aktiver zu werden, sich einzumischen – nicht immer gleich in klassisch verstandenen politischen Aktivitäten, aber vielleicht in zivilgesellschaftlichem Engagement vor der Haustür und im eigenen täglichen Verhalten – zum Beispiel hinsichtlich Einkauf, Energiesparen, Müllvermeidung.

Grundbildung dieser Sorte soll für die Teilnehmenden möglichst auch über das jeweilige Thema Zugänge schaffen. Erfolgreiches Lernen wäre dann folgenreich – beispielsweise wenn Teilnehmende nach Besuch und Aktivitäten an neuen Lernorten äußern, dass sie jetzt aber unbedingt auch mal privat Familie und Bekannten dieses oder jenes in ihrer Stadt zeigen oder erklären und wieder gemeinsam besuchen wollten; wenn sie sich aufraffen zum Beispiel im Stadtgartenprojekt mitzumachen, sich in ihrer Hausgemeinschaft und Nachbarschaft für Mülltrennung stark machen usw. – oder wenn sie doch wählen gehen und genauer hinhören, was Parteien versprechen!

Solcherart politisches Verständnis schaffen zu helfen, bedeutet auch historische Blicke zu ermöglichen. Am Beispiel der eigenen Stadt erfahren und lernen zu können, dass alles historisch geworden, das heißt von Menschen gemacht, erlitten und hingenommen oder erkämpft und verändert wurde. In diesem Sinne hatte unser Projekt den Arbeitstitel „Spurensuche“, weil Teilnehmende an vielen Lernorten und in Kontakt mit anderen Menschen, aber auch in der Rückbesinnung auf die eigene (Familien-)Geschichte, der Zusammenhang mit den sogenannten historischen Verläufen nähergebracht werden konnte.

Einige didaktisch-methodische Ansatzpunkte in Stichworten

Wir haben mit unseren Projektaktivitäten keinen „neuen“ didaktisch-methodischen Ansatz präsentiert. Die bereits Anfang der 1980er Jahre an den Volkshochschulen mit Alphabetisierungskursen begonnene Grundbildungspraxis hat sich auf Grundüberzeugungen wie Lernendenzentriertheit, Alltags- = Lebensweltorientierung, Methodenvielfalt, Förderung selbstständigen Lernens und ähnliches gestützt. Solche Elemente waren und sind für unsere Arbeit auch in diesen Bereichen konstitutionell. Nichtsdestotrotz gibt es einige – sich zum Teil überschneidende – Aspekte, die uns bei diesen Aktivitäten (und darüber hinaus5) besonders wichtig waren und daher im Folgenden in knapper Form erläutert werden.

Lernorte…

… sind alle Orte außerhalb der VHS, die für entdeckendes Lernen genutzt werden können, zum Beispiel Räumlichkeiten in kooperierenden Institutionen, wie in unserem Fall Gedenkstätten, Museen, Projekte. Vor allem aber auch die Stadt selbst – „Spurensuche“ war die Überschrift, weil wir gemeinsam mit den Lerngruppen ihre Stadt neu zu entdecken und zu „lesen“ begonnen haben. Wir haben begonnen, die überall wahrnehmbaren kleineren und größeren „Sehenswürdigkeiten“ mit ihren vielfältigen Zeitbezügen genauer in Augenschein zu nehmen, neugierig zu machen und auf diese Weise historische Grundbildung vor Ort zu befördern.

Begegnung, Kontakt, Gespräch…

… sind in der Regel mit diesen anderen Lernorten verbunden, insofern Expertinnen und Experten, Zeitzeugen und andere Menschen selbst mit ihrer authentischen Geschichte, Erfahrung, Meinung dort anzutreffen sind. Die persönliche Begegnung macht Informationen und Positionen greifbarer – Inhalte und Fragestellungen historisch-politischer Grundbildung werden in anderer Art und Weise mit anderen Perspektiven im wahrsten Sinne des Wortes lebendig. Fragen können unmittelbar gestellt werden – was Selbstbewusstsein und entsprechende sprachliche Kompetenzen fordert und fördert, gerade in Lerngruppen zum Beispiel mit anderen Muttersprachen oder beeinträchtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Verstehen…

… betrifft bei diesen Kontakten und in den Kurssituationen natürlich vor allem die (Schrift)Sprachkompetenzen, wird aber auch beeinflusst von anderen Faktoren des Lernstands und der Lernbiografie. So war es erforderlich, bei den jeweiligen Aktivitäten sowie der entsprechenden Vor- und Nachbereitung unterschiedlich zu planen hinsichtlich der zu berücksichtigenden Niveaus gab es mindestens vier Kompetenzbereiche zu bedenken:

Die im Projektverlauf erstellten beziehungsweise verwendeten Arbeitsblätter sind daher zumeist in Einfacher, zum Teil auch für entsprechende Kursgruppen in Leichter Sprache geschrieben. Insofern authentische Materialien verwendet wurden, mussten diese je nach Lern- und Kompetenzstand der Teilnehmenden mit entsprechendem Begleitmaterial beziehungsweise im Unterricht vorentlastet werden. Texte von Teilnehmenden, die Themen und Fragen weiterbearbeiteten und zum Teil wiederum für die anderen Lernenden nutzbar gemacht werden konnten, widerspiegelten natürlich die jeweiligen individuellen Lernstände.

Fragen…

… wurden in der Tat unter solchen Lernbedingungen wie im Projekt mehr gestellt als in normaler Kurssituation. Das Zusammenspiel von konkretem Lernort und authentischen Personen vermag im besten Fall echte Neugier zu erwecken, sich im weiteren Kursverlauf auch mit selbst – individuell wie kollektiv – gestellten Fragen zu beschäftigen und mehr über die Lernorte und Zusammenhänge zu erfahren.

Dabei ist es tatsächlich in größerem Maße als normal gelungen, dass Unterrichtsaktivitäten Fragen beantworten, die von den Lernenden gestellt wurden. Gerade bei historisch-politischen Themen kennen viele Lehrkräfte nur allzu gut das Gefühl, dass sie auch mit mehr oder weniger gelungenen Methoden und Materialien Fragen beantworten, die eigentlich niemand gestellt hat. Dass sich Teilnehmende dabei oft, ausgehend von der konkret-sinnlichen Wahrnehmung vor Ort, „zurück im Kurs“ mit sichtbar größerem Interesse an analoge und digitale Lernmedien machten, um ihre neuen Fragen zu bearbeiten oder um das Thema drumherum zu „forschen“, gehörte für uns zu den weiteren erfreulichen Erfahrungen des Projekts.

Aneignung in doppeltem Sinne:

Orte, die ihnen bisher kaum bekannt und oder nicht wirklich zugänglich waren, wurden in Besitz genommen. „Da geh ich nächste Woche mit meiner Frau gleich noch mal hin …“ war ein schönes Schlusswort eines Grundbildungsteilnehmers nach einer Lerneinheit im Museum. „Das habe ich ja alles gar nicht gewusst, da muss ich nochmal mit meinen Kindern hin und ihnen das erklären. Das müssen sie doch auch wissen …“, so eine Teilnehmerin nach einer unserer historischen Touren. Dass ein paar mehr Menschen, die gewöhnlich den sogenannten bildungsfernen, von Exklusion bedrohten, Zielgruppen zugerechnet werden, jetzt mit einer Portion Selbstverständlichkeit zum Beispiel Museum und Gedenkstätte wiederbesuchen werden, ihren Kindern und vielleicht Nachbarn oder anderen neues Wissen und Erkenntnisse weitergeben wollen, ist für uns ein Stück Nachhaltigkeit, wie es in der Bildungsarbeit immer wieder nur mühsam zu erreichen ist.

Vielleicht noch schwerer zu erreichen, weil abstrakter, waren Lernfortschritte in Sachen Zeiten. Bei vielen unserer Grundbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer waren oft kaum nachvollziehbare beziehungsweise realistische Vorstellungen von zeitlichen, geschweige denn von historischen, Abläufen erkennbar. Die eigene Lebenszeit in Jahren im Verhältnis zu Jahrzehnten – mehr oder weniger wahrgenommen oder miterlebten – Ereignissen und Entwicklungen der Zeitgeschichte zu setzen und im Kopf sortiert zu haben, ist insbesondere für die Lerngruppen der sogenannten gering Literalisierten oft eine (zu) große Herausforderung. In vielen Fällen geht das einher mit wenig ausgeprägten Rechenfähigkeiten und geringem Zahlenverständnis6. Bei unseren Aktivitäten, wo wir genau das augenfälliger und wahrnehmbarer zu verbinden versucht haben, waren bei vielen der Teilnehmenden Aha-Effekte festzustellen. Insbesondere immer dort, wo bestimmte Ereignisse der Stadt-, deutschen oder Weltgeschichte just in für sie persönlich bedeutsame Zeiten fielen und das auch noch in geeigneter Form sinnfällig darstellbar war, zeigten sich ganz offensichtlich neue Erkenntnisse. In diesem Sinne können Aktivitäten wirksam werden, um dem entgegen zu wirken, was Albert Camus in seinem autobiografisch geprägten Buch „Der erste Mensch“ als die Geschichtslosigkeit der einfachen Leute beschreibt: „Schon die Erinnerung der Armen wird weniger genährt als die der Reichen, sie hat weniger Anhaltspunkte im Raum (…) auch weniger Anhaltspunkte in der Zeit eines eintönigen grauen Lebens (Camus 1995).“7

Bildungsprozesse …

… durch Grundbildung anzustoßen, die solche Unwissenheit und ein solches bewusstloses Stolpern durch die eigene Lebens- und die Zeigeschichte überwinden können, sind die gemeinsame Schnittmenge der oben angesprochenen Aspekte (historisch-)politischer Grundbildung. Dazu bedarf es vieler Anstrengungen, unsere Erfahrungen im Projekt sind nur ein bescheidener Beitrag und bedürfen der vielfältigen Fortentwicklung vieler an vielen Orten. Aber immerhin haben sie in bescheidenem Maße funktioniert, Lernenden ganz unterschiedlicher Herkunft und Lerngeschichte unter verschiedenen Bedingungen Wege ermöglicht, ihre Grundbildung zu erweitern und – hoffentlich im wörtlichen Sinne – Bildungs-, das heißt Selbstveränderungsprozesse anzustoßen.

„Fragend schreiten wir voran…“8

Fußnoten

1 Das gleichnamige Projekt fand statt im Rahmen des Sonderprogramms Grundbildung, finanziert durch das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK).

2 Im kulturellen Bereich waren das beispielsweise Themen wie die Beschäftigung mit Lessing und Raabe, vor allem in ihren lokalen Bezügen.

3 Neben verstreuten „grauen“ Materialien vor allem aus der VHS-Praxis finden sich auch ältere konzeptionelle Beiträge, die weiterhin für die heutige Praxis anregend sein können. Vor allem im ALFA-Forum, zum Beispiel Steuten 2003, oder in den Dokumentationen der diversen Fachtagungen in der evangelischen Akademie Bad Boll in den 1990er und 2000er Jahren, veröffentlicht im Klett-Verlag.

4 Im ALFA-Forum 96 vom Winter 2019 finden sich viele der entsprechenden Aussagen.

5 So ist das RGZ der VHS seit Herbst 2018 Partner in einem ERASMUS+-Projekt mit Erwachsenenbildungseinrichtungen aus Polen, Norwegen, Spanien und Portugal, die das Thema „offener Lernorte“ (Open Learnings Venues) im Mittelpunkt hat.

6 Im Grundbildungsbereich Rechnen wird ja vielerorts eine Verbindung zu finanzieller Grundbildung u.ä. hergestellt, um per solcher Alltagsorientierung mehr Motivation und größere Lernfortschritte zu erreichen. Nach unseren Erfahrungen im Projekt wäre es überlegenswert, gerade auch Themen und Fragestellungen der historischen Grundbildung damit zu verknüpfen.

7 Im Rahmen der Alpha-Dekade haben 2018 und 2019 verschiedene Institutionen und Einrichtungen der Grundbildung die bundesweite Theatertournee „Der erste Mensch“ begleitet. In der Inszenierung liest der Schauspieler Joachim Król Textausschnitte dieses Buches, in dem Camus seine Kindheit in Algier als Sohn einer Analphabetin beschreibt.

8 „Fragend schreiten wir voran“, im spanischen Original „Preguntando caminamos“ ist der Leitsatz der zapatistischen Bewegung in Chiapas, Mexiko.

Literatur

Camus, A. (1995). Der erste Mensch, Hamburg: Rowohlt. S. 72.

Menke, B., & Riekmann, W. (2017). Politische Grundbildung. Schwalbach: Wochenschau Verlag.

Steuten, U. (2003). Was ist „politisch“ in der Alphabetisierungspraxis. ALFA-Forum Nr. 52.

Über den Autor

Andreas Klepp, Grundbildungsexperte

Seit den 1980er Jahren lehrend und konzeptionell in verschiedenen Funktionen in Alphabetisierung und Grundbildung tätig, an zahlreichen Projekten beteiligt sowie als Vertreter der GEW bzw. des DGB in Grundbildungsfragen aktiv. Zuletzt bis 2024 Leitung des Programmbereichs Grundbildung und des Regionalen Grundbildungszentrums (RGZ) an der VHS Braunschweig. Seitdem freiberuflich tätig in Projekten, bei Fachveranstaltungen sowie in der Fortbildung.

Redaktioneller Hinweis

Der Beitrag erschien zuerst im ALFA-Forum. Das ALFA-Forum ist als Zeitschrift des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung e.V. ein Forum für den Diskurs zum Lesen- und Schreibenlernen im Erwachsenenalter und weitere Grundbildungsthemen. Für wb-web wurde dieser Beitrag redaktionell leicht angepasst und die Links aktualisiert.

Quelle des Originals: ALFA-Forum (2020). Alphabetisierung zwischen Standardisierung und Teilnehmendenorientierung. Ausgabe 97, S. 2020, S. 44-48.

Wir danken der Redaktion des ALFA-Forums für die Bereitstellung des Beitrags und die freundliche Genehmigung des Nachdrucks auf wb-web.