![]() Lars Kilian

Blog

Lars Kilian

Blog

Fernunterrichtsschutzgesetz – Was gilt jetzt?

Teil 1/3: Das BGH Urteil und gesetzliche Grundlagen

FernUSG, erstellt mit Sora von wb-web

Unter dieser Frage stand eine Informationsveranstaltung, die die AEWB zusammen mit wb-web im September online anbot. Über 80 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Aus Perspektive der Teilnehmenden besteht auch weiterhin Informationsbedarf. Daher haben die Referent*innen der Veranstaltung beschlossen, die Inhalte in einzelnen Blogbeiträgen zusammenzustellen. Der hier vorliegende beinhaltet zentrale Aspekte des Fernunterrichtsschutzgesetzes (FernUSG).

Vorabinformation

Bitte beachten Sie, dass dieser Text keine verbindliche Rechtsauskunft darstellt. Er gibt nur ausgewiesene Passagen des FernUSG wieder. Den genauen Wortlaut entnehmen Sie dem Gesetz, dass Sie hier finden: https://www.gesetze-im-internet.de/fernusg/.

Bekanntheit des FernUSG

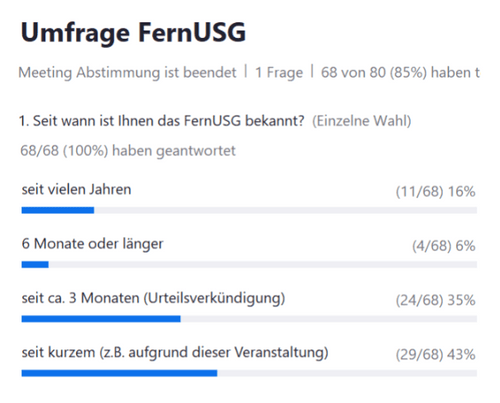

Screenshot des Ergebnisses zur Umfrage, seit wann den Teilnehmenden der Veranstaltung das FernUSG bekannt ist (N=68)

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Teilnehmenden in einer Abstimmung gebeten, mitzuteilen, seit wann ihnen das FernUSG bekannt ist. 68 Personen nahmen an der Befragung teil und es zeigte sich, dass das Gesetz vor allem durch die jüngste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) in das Bewusstsein der Bildungsanbietenden gerückt ist.

Der BGH gab einem Teilnehmenden eines Online-Coachings Recht, dass das Coaching-Angebot dem Fernunterricht unterliegt und demzufolge eine Zulassung durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) nötig gewesen wäre (Urteil III ZR 109/24 vom 12.6.25, hier nachzulesen), die der Anbieter jedoch nicht besaß. Nach dieser Rechtsprechung war der Anbieter des Coaching-Angebots angehalten, die Teilnehmendengebühren zu erstatten. Dieses Urteil führte zu Verunsicherung bei Bildungsanbietenden, da für diese in vielen (Grenz-)Bereichen nicht immer klar ist, ob ihr Angebot zulassungspflichtig ist.

Zur Entstehung des FernUSG

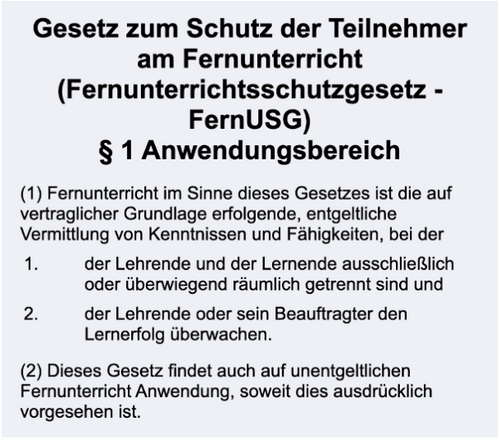

Zur Unsicherheit trägt bei, dass das FernUSG in einer Zeit verabschiedet wurde, in der Fernunterricht noch mit Studienbriefen erfolgte, die postalisch verschickt wurden. Es trat 1977 in Kraft, wurde 2000 neu gefasst und die letzte Änderung ist auf das Jahr 2021 datiert. Das FernUSG dient dem Schutz der Teilnehmenden, wie auch der Langfassung des Gesetztesnahmes zu entnehmen ist: "Gesetz zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht". Das FernUSG regelt die Rechte und Pflichten von Anbietenden und Teilnehmenden sowie die Zulassungspflicht von Fernlehrgängen. Die Passung des FernUSG in Zeiten von digitalen Lehr-Lern-Formaten (z.B, hybride Settings, Flipped Classroom) scheint in manchen Fällen von Seiten der Anbietenden fragwürdig. Wann handelt es sich bei einem Bildungsangebot um zulassungspflichten Fernunterricht? Wann nicht? Der Paragraph 1 des FernUSG gibt Aufkunft.

Wann handelt es sich bei meinem Angebot um einen zulassungspflichten Fernunterricht?

§ 1 FernUSG

Laut § 1 des FernUSG handelt es sich bei einem Bildungsangebot um Fernunterricht, wenn das Angebot auf vertraglicher Grundlage Kenntnisse und Fähigkeiten entgeltlich vermittelt. Dabei sind Lehrende und Lernenden ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt UND der Lernerfolg wird durch den Lehrenden oder einer von diesem beauftragten Person überwacht. In der aktuellen Diskussion wird oft unterschlagen, dass das Gesetz auch auf unentgeltlichen Fernunterricht Anwendung findet, soweit dies ausdrücklich vorgesehen ist. Dazu im weiteren Text mehr.

Im oben erwähnten Rechtsstreit begründete das BGH sein Urteil damit, dass nach Absatz 1. in dem Online-Coaching die Wissensvermittlung im Vordergrund stand. Die räumliche Trennung war dadurch gegeben, dass die aufgezeichneten und den Teilnehmenden zur Verfügung gestellten Inhalte als asynchroner Unterricht einzustufen sind. Synchrone Online-Veranstaltungen werden hingegen nicht als räumliche Trennung eingeschätzt, da Lehrende und Lernende zur gleichen Zeit im virtuellen Raum zusammenkommen. Nicht zuletzt fand eine Lernerfolgskontrolle statt, die aus juristischer Perspektive schon dann gegeben ist, wenn Teilnehmende die Möglichkeit haben, in der Online-Sitzung Rückfragen zum Lerngegenstand zu stellen, die dann von einer Lehrperson beantwortet werden. Mehr dazu finden Sie in unserer Meldung: "Was ein anerkanntes Fernunterrichtsangebot auszeichnet".

Entsprechen also Angebote den o.g. Aspekten, so handelt es sich dabei um Fernunterricht und eine Zulassung muss beantragt werden. In diesem Fall unterliegen die Angebote auch dem FernUSG, was einige weitere Anforderungen mit sich bringt. Auf einige Besonderheiten soll in den weiteren Ausführungen eingegangen werden.

Rechte und Pflichten der Vertragschließenden

Der § 2 regelt die Rechte und Pflichten der Vertragschließenden. So gehört es dazu, dass Arbeitsmittel für das Fernlernangebot geliefert werden. Ebenso muss die Überwachung des Lernerfolgs geregelt sein, wie auch die Unterstützungsangebote für Lernende. Bedeutsam für Bildungsanbieter ist darüber hinaus, dass die Vergütung „in Teilleistungen jeweils für einen Zeitabschnitt von höchstens drei Monaten zu entrichten“ ist, was insbesondere bei längerfristigen Bildungsangeboten beachtet werden muss. Eine weitere Vergütung von Nebenleistungen ist nicht zulässig, d.h., alle Kosten müssen im Gesamtangebot bereits beinhaltet sein.

Vertrag und Kündigung

Verträge müssen in Textform auf einem dauerhaften Medium geschlossen werden. Dies geht auch per E-Mail, die den Teilnehmenden zugestellt und von diesen schriftlich angenommen werden. Der Vertrag enthält Angaben über die Art und Geltung des Abschlusses des Lernangebots, Informationen über Art, Dauer und Häufigkeiten des begleitenden Unterrichts, die Zeitabstände zur Lieferung des Lernmaterials sowie Angaben zu Voraussetzungen zur Zulassung bei externen Prüfungen, sofern dies der Fall ist.

Kündigen können Teilnehmende „erstmals zum Ablauf des ersten Halbjahres nach Vertragsschluss mit einer Frist von sechs Wochen, nach Ablauf des ersten Halbjahres jederzeit mit einer Frist von drei Monaten“, wie § 5 des FernUSG regelt. Zu beachten ist dabei, dass bei einer Kündigung nur die anteilige Vergütung an Veranstalter entrichtet werden muss.

Fernunterrichtsverträge OHNE Zulassung des Fernlernangebots sind nichtig, wie das oben dargestellte BGH-Urteils deutlich machte.

Zulassung von Fernlehrgängen

Die Zulassung von Fernlehrgängen regelt § 12. Wenn Angebote nach Inhalt und Ziel ausschließlich der Freizeitgestaltung oder Unterhaltung dienen, sind diese nicht zulassungspflichtig.

KEINE Zulassung wird erteilt, wenn einer der folgenden Punkte vorliegt:

- der Fernlehrgang bietet vom Konzept her keine Eignung zur Erreichung des Lehrgangsziels,

- der Inhalt und/oder das Ziel des Angebots verstößt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung,

- der Nachweis über die Unterrichtung der Teilnehmenden liegt nicht vor Vertrag vor,

- die Vertragsbedingungen entsprechen nicht gesetzlichen Anforderungen.

Eine VORLÄUFIGE Zulassung ist möglich, wenn:

- die Lehrgangsplanung abgeschlossen ist,

- die fertiggestellten Teile des Lehrgangs die Annahme Seitens der Zulassungsstelle rechtfertigen, dass vermutlich keine Versagensgründe vorliegen,

- der Veranstalter aufgrund bisheriger Tätigkeiten die Gewähr bietet, dass das Lehrgangsmaterial Anforderungen entsprechen wird.

Bei einer vorläufigen Zulassung müssen die fehlenden Unterlagen innerhalb einer bestimmten Frist vorliegen. Die Fristen liegen vor dem Abschluss des Fernlernangebots.

Interessant ist die in § 12a benannte „Genehmigungsfiktion“. Diese besagt: „Hat die zuständige Behörde nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Zulassung als erteilt.“ D.h., die Behörden sind in der Pflicht, innerhalb dieses Zeitraums zu reagieren und ein Angebot zuzulassen oder abzulehnen.

Berufsbildende Fernlehrgänge sind nur zu versagen, wenn diese nicht zur Zielerreichung geeignet oder nicht mit Zielen nach Berufsbildungsgesetz oder anderen Rechtsvorschriften beruflicher Bildung in Einklang stehen. Bislang konnte das BMBF durch Rechtsverordnungen Versagensgründe bestimmen. Hier ist durch Nennung des BMBF zeitnah eine Änderung des FernUSG zu erwarten, da das Ministerium mit der neuen Regierung 2025 aufgelöst wurde.

Unentgeltliche Fernlehrgänge zur beruflichen Bildung können vom BIBB anerkannt werden.

Werbung und Infomaterial sowie Ordnungswidrigkeiten

Informationsmaterialien zu Fernlehrgängen müssen einen vollständigen Überblick über die Vertragsbedingungen für Teilnehmende enthalten. Sollte das Angebot nur VORLÄUFIG zugelassen sein, MUSS dies auch so im Infomaterial gekennzeichnet werden. Demgegenüber dürfen anerkannte unentgeltliche Fernlehrgänge NICHT zur geschäftlichen Werbung für Fernlehrgänge verwendet werden.

Ferner regelt das FernUSG auch, wie mit Verstößen umgegangen wird. Demnach können vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße mit bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Dies gilt für Angebote, die nicht zugelassen wurden, auch Angebote für die Freizeitgestaltung oder Unterhaltung. Letztgenannte müssten der ZFU angezeigt werden, auch wenn sie keine Zulassung benötigen. Ebenso gilt es als Verstoß, wenn unvollständiges oder fehlerhaftes Infomaterial bereitgestellt wird (z.B. in Hinblick auf Vertragsbedingungen, vorläufige Zulassung, Bewerbung zugelassener unentgeltlicher beruflicher Lehrgänge).

Recht in der Weiterbildung

Im Dossier möchten wie Sie durch den Irrgarten der Rechtsfelder in der Bildungsbranche leiten. Dieser enthält zum einen vielfältige Fördermöglichkeiten von Bildungsangeboten sowie gesetzliche Regelungen rund um Ihre Tätigkeit in der Lehre. Die Themenauswahl geht auf die Wünsche der Lehrenden aus unserer Nutzerumfrage zurück.