![]() Susanne Witt

Forschung quergelesen

Susanne Witt

Forschung quergelesen

Wie steht es um die Bildungsbeteiligung Älterer in der zweiten Lebenshälfte

Das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) veröffentlicht das DZA-Fact Sheet „Bildungsbeteiligung und Altersbilder von Menschen in der zweiten Lebenshälfte: Befunde des Deutschen Alterssurveys (DEAS) 2023“. Das DZA-Fact Sheet richtet den Blick auf die Bildungsbeteiligung von Menschen im Alter ab 43 Jahren im beruflichen sowie außerberuflichen Kontext und die Bildungsbeteiligung für ein gewinnorientiertes Altersbild.

Der Deutsche Alterssurvey 2023

Der DEAS basiert auf Daten der Erhebung aus dem Jahr 2023. An der Befragung nahmen 4992 Personen ab einem Alter von 43 Jahren teil. Erfasst wurde die Bildungsbeteiligung, wobei die Daten zur Bildungsbeteiligung im Rahmen der Erwerbsarbeit auf Angaben der erwerbstätigen Personen im DEAS beruhen. Aus den Daten konnte ein Altersbild hinsichtlich persönlicher Weiterentwicklung und folgender Gruppenunterschiede (Alter, Bildungsgrad, Einkommen, Geschlecht, Region und Einwanderungsgeschichte) beschrieben werden:

- Bildungsbeteiligung im Rahmen der Erwerbsarbeit in Form von beruflicher Fort- und Weiterbildung

- Bildungsbeteiligung außerhalb der Erwerbsarbeit in Form von außerberuflicher Teilnahme an Kursen und Vorträgen

- Gewinnorientiertes Altersbild hinsichtlich persönlicher Weiterentwicklung

Der DEAS wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) gefördert.

In dem vorliegenden Fact Sheet liegt der Fokus auf individuellen Altersbildern bzgl. der Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung.

Welche Erkenntnisse erbringt der DEAS 2023?

Bildungsbeteiligung im Rahmen der Erwerbsarbeit

Die Bildungsbeteiligung im Rahmen der Erwerbsarbeit in den zurückliegenden drei Jahren liegt insgesamt bei den Erwerbstätigen im Alter von 43 bis 65 Jahren bei 60,6 Prozent. Splittet man diese Gruppe in Jüngere 43 bis 55 Jahre sowie Ältere 56 bis 65 Jahre auf, ergibt sich ein anderes Bild. Bei den jüngeren Erwerbstätigen lag die Bildungsbeteiligung bei 71,9 Prozent, bei den älteren Erwerbstätigen bei 48,5 Prozent.

Ein signifikanter Unterschied zeigte sich zwischen dem Bildungsgrad und der Bildungsbeteiligung. 75,1 Prozent der Erwerbstätige mit hoher Bildung nahmen an beruflicher Weiterbildung teil, aber nur 51 Prozent der Menschen mit niedriger oder mittlerer Bildung.

Ein weiterer Faktor für die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung ist das Einkommen. 74,7 Prozent der Erwerbstätige mit hohem Einkommen nahmen an Weiterbildung teil. Dem gegenüber nahmen 57,4 Prozent der Erwerbstätigen mit mittlerem Einkommen und 45,5 Prozent der armutsgefährdeten Erwerbstätigen an beruflicher Weiterbildung teil.

Der wichtigste Grund für eine berufliche Weiterbildung ist für die Befragten die Erweiterung beruflicher Kenntnisse (52,2 Prozent), gefolgt von der Auffrischung beruflicher Kenntnisse (20,7 Prozent) und der Umgang mit neuen Techniken (12,2 Prozent).

Bildungsbeteiligung außerhalb der Erwerbsarbeit

36,1 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in ihrer Freizeit Bildungsangebote besuchten. Mit zunehmendem Alter nahm die Beteiligungsbeteiligung signifikant ab. 50,6 Prozent der Befragten zwischen 43 und 55 Jahren nahmen an Weiterbildung teil, 37,5 Prozent der 56- bis 65-Jährigen und noch 33 Prozent der 66-75-Jährigen, wobei sich nur noch 18,7 Prozent der 75-Jährigen sich an Bildungsangeboten beteiligten.

Auch bei der Bildungsbeteiligung außerhalb der Erwerbsarbeit zeigt sich die Abhängigkeit der Bildungsbeteiligung von Bildung und Einkommen. 56 Prozent der Personen mit hoher Bildung besuchten Bildungsangebote. Dem gegenüber stehen 27,4 Prozent Personen mit mittlerer oder niedriger Bildung, die sich an Bildung beteiligten.

Das Einkommen spielt eine große Rolle bei der Bildungsbeteiligung außerhalb der Erwerbsarbeit. So nahmen 59,8 Prozent der Befragten mit hohem Einkommen, 33,9 Prozent der Befragten mit mittlerem und 18,3 Prozent der armutsgefährdeten Personen an Bildungsangeboten teil.

Jede fünfte befragte Person nahm einmal im Monat oder häufiger an außerberuflicher Weiterbildung teil. Einzig die Altersgruppe 66 bis 75 Jahre sticht mit 32,5 Prozent heraus.

Bildungsbeteiligung für ein gewinnorientiertes Altersbild

Ein gewinnorientiertes Altersbild betrachtet das Älterwerden als einen Prozess des Lebens mit positiven Aspekten und Möglichkeiten für die persönlich Entwicklung und soziale Teilhabe. Es basiert auf der Annahme, dass ältere Menschen nicht nur mit Verlusten, sondern auch mit Gewinnen im Alter konfrontiert sind. Aus dieser Perspektive ergibt sich eine positive Einstellung gegenüber Alter und die Teilhabe älterer Menschen in der Gesellschaft und im Berufsleben wird gefördert (vgl. Beyer et al. 2017).

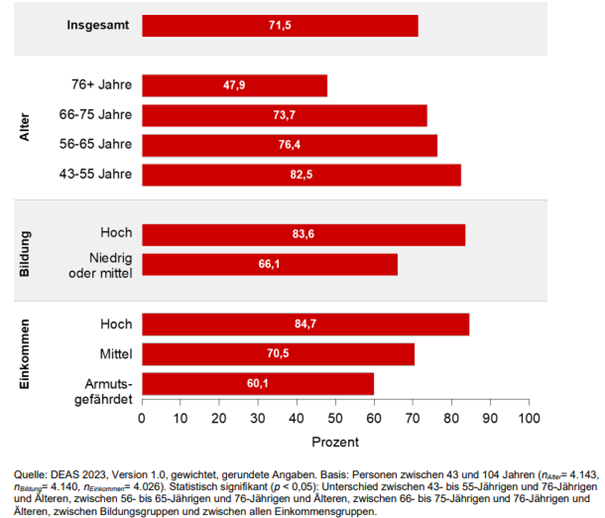

71,5 Prozent der Befragten gaben im Jahr 2023 ein gewinnorientiertes Altersbild hinsichtlich der persönlichen Weiterentwicklung an. Signifikante Unterschiede zeigen sich in den Altersgruppen. Mit zunehmendem Alter sinkt die Zustimmung von 82,5 Prozent bei den 43- bis 55-Jährigen über 76,4 bei den 56- bis 65-Jährigen auf 73,7 Prozent bei den 66- bis 75-Jährigen. Die Befragten, die 76 Jahre oder älter waren, stimmten nur noch mit 47,9 Prozent einem gewinnorientiertem Altersbild hinsichtlich der Weiterentwicklung zu.

Wie schon zuvor zu berichtet, zeigen sich auch bei der Angabe zu einem gewinnorientierten Altersbild deutliche Zusammenhänge zwischen Bildungsstand und Einkommen (siehe Grafik).

Abb. 1 : Gewinnorientiertes Altersbild insgesamt sowie nach Alter, Bildung und Einkommen (in Prozent), (Quelle: DEAS 2023, Version 1.0, gewichtet, gerundete Angaben. Basis: Personen zwischen 43 und 104 Jahren (nAlter= 4.143, nBildung= 4.140, nEinkommen= 4.026). Statistisch signifikant (p < 0,05): Unterschied zwischen 43- bis 55-Jährigen und 76-Jährigen und Älteren, zwischen 56- bis 65-Jährigen und 76-Jährigen und Älteren, zwischen 66- bis 75-Jährigen und 76-Jährigen und Älteren, zwischen Bildungsgruppen und zwischen allen Einkommensgruppen.) CC-BY-SA 4.0

Fazit

Ältere Menschen beteiligen sich in der zweiten Lebenshälfte an Weiterbildung sowohl beruflich wie außerberuflich. Hier ergeben sich für Bildungsanbieter Möglichkeiten zur Gestaltung von Bildungsangeboten in unterschiedlichen Formaten. Auf Basis des Zusammenhangs der Bildungsbeteiligung und des Einkommens könnten mehr potenzielle Teilnehmende mit kostengünstigen Angeboten erreicht und zur Beteiligung motiviert werden. Um Menschen mit mittlerer oder niedriger Bildung zu erreichen, bedarf es niederschwelliger Angebote.

Die gewinnorientierte Altersbildung für Personen im hochaltrigen Bereich (76 plus) hat Potenzial. Mit Blick auf den demografischen Wandel bergen Bildungsangebote für ältere Menschen hinsichtlich gesellschaftlicher Teilhabe positive Aspekte, die zu einem gewinnorientierten Altersbild beitragen können.

Quellen:

Beyer, A.-K., Wurm, S., & Wolff, J. (2017). Älter werden – Gewinn oder Verlust. Individuelle Altersbilder und Altersdiskriminierung. In: Mahne, K., Wolff, J. K., Simonson, J., & Tesch-Römer, C. (Hrsg.). Altern im Wandel. Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS). Wiesbaden: Springer VS.

Henning, G., Spuling, S. M. & Wünsche, J. (2025). Bildungsbeteiligung und Altersbilder von Menschen in der zweiten Lebenshälfte: Befunde des Deutschen Alterssurveys (DEAS) 2023 [DZA-Fact Sheet]. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. https://doi.org/10.60922/1qbs-hd92. Bildungsbeteiligung und Altersbilder von Menschen in der zweiten Lebenshälfte: Befunde des Deutschen Alterssurveys (DEAS) 2023: Deutsches Zentrum für Altersfragen

„Wie steht es um die Bildungsbeteiligung Älterer in der zweiten Lebenshälfte" von Susanne Witt für wb-web (2025), CC-BY-SA 4.0.

Alten- und Altersbildung

"Weiterbildung im Alter?" Die Themen der Alten- und Altersbildung sind vielfältig. Für die einen ist es der Übergang aus der Arbeitsphase in die Rente, für den anderen der Wunsch nach Gesundheit und einem möglichst lange selbstbestimmten Leben, die die Frage nach dem "Wie" wecken. Mit diesem Dossier möchten wir Ihnen Informationen rund um die Themen Alten- und Altersbildung anhand geben, wie auch Lehrmaterialien und eine Vielzahl von Ansprechpartnern und Netzwerken. Der demografische Wandel bietet viel Potenzial für Bildungseinrichtungen zur Angebotsentwicklung und -durchführung.